Die taz thematisiert am 10. November (2025) einen Skandal. Professor Jason Stanley erzählt, er hätte eine Rede in der Frankfurter Synagoge halten sollen. Die Überschrift nimmt vorweg, was geschah: »Leute im Publikum haben mich angeschrien«:

Der US-Philosoph Jason Stanley sollte in der Jüdischen Gemeinde Frankfurt eine Rede halten. Sie wurde abgebrochen. Stanely ist schockiert. von hier, taz.de

Die taz zitiert jedoch nicht die Rede. Lediglich die Selbsteinschätzung von Professor Stanley und so reichte das Material nur für eine Skandalisierung und noch nicht für einen Skandal.

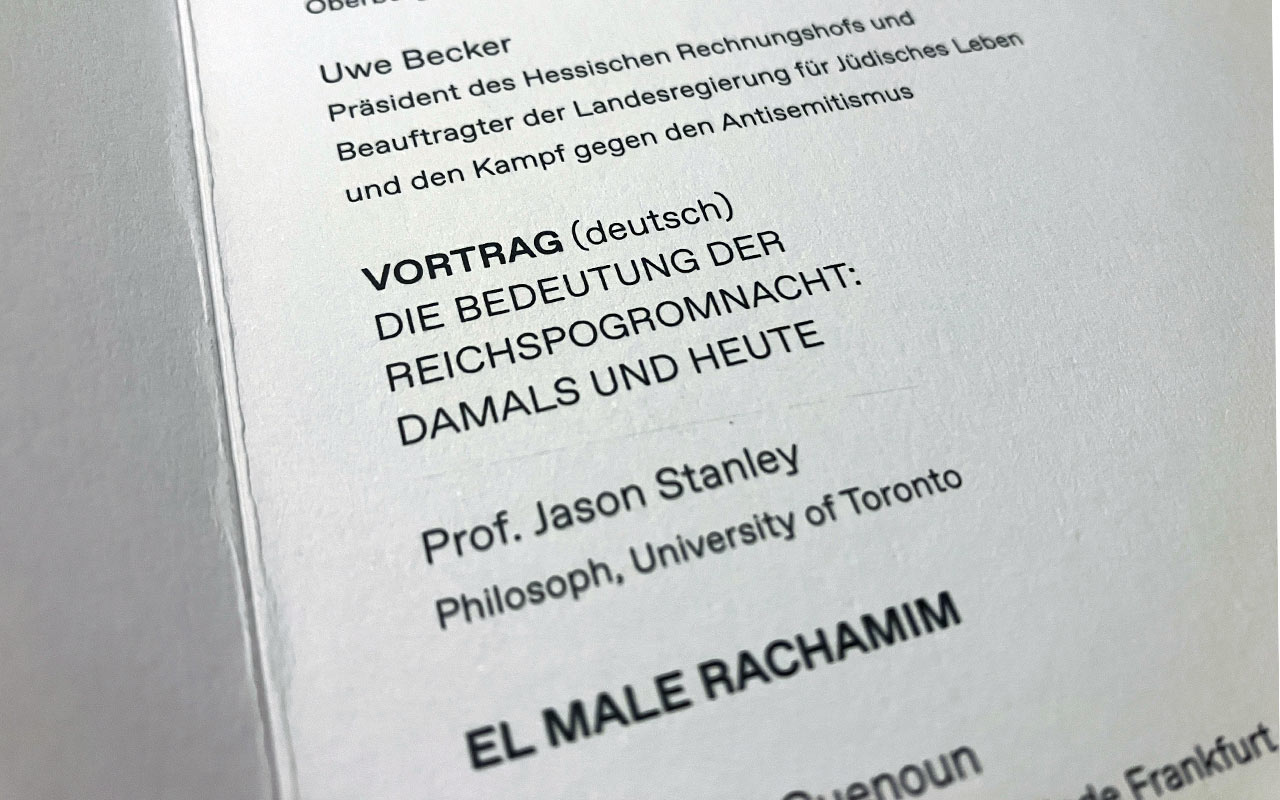

Doch erstmal zurück nach Frankfurt am 9. November. Angekündigt, laut Programm, war ein Vortrag unter der Überschrift »Die Bedeutung der Reichspogromnacht: Damals und heute.« Im Anschluss daran sollte das El Male Rachamim folgen. Der Rahmen ist also klar. In einer der distinguiertesten Gemeinden des Landes mit einer langen Geschichte wird der 87. Wiederkehr der Synagogenzerstörungen und der damit verbundenen Ereignisse gedacht. Der Erwartungshorizont ist abgesteckt. Jason Stanley kann aus der eigenen Familiengeschichte berichten. Etwa über die Synagogenzerstörungen in Berlin, seinen Großvater, der Kantor in der Fasanenstraße war und die Auswanderung seiner Familie. Vielleicht hätte er noch über die Retraumatisierung durch den 7. Oktober sprechen können und vielleicht auch über den Antisemitismus heute. Das reißt Stanley sogar an.

Der FAZ verdanken wir, dass die gesamte Rede nun nachzulesen ist. Deshalb wissen wir, dass Stanley den Anlass, das Setting und die seine Zuhörerschaft vollkommen falsch eingeschätzt hat. Denn nach einem Exkurs über die deutsch-jüdische Tradition und darüber, dass die Aufklärung einen politischen Liberalismus ermöglicht hat und den kulturellen und wissenschaftlichen Beitrag der deutschen Juden, schlägt Stanley eine andere Richtung ein. Er möchte anscheinend die Grenzen der »liberalen Ideale« austesten:

Im Sinne dieser liberalen Ideale lehnen manche jüdischen Intellektuellen die Idee eines Staates ab, der auf Ethnizität, Rasse oder Religion basiert, auch wenn es unsere eigene ist. Andere verurteilen schlicht das Apartheid-System des Staates Israel und fühlen sich mit dem Schicksal des palästinensischen Volkes verbunden. (Zitiert nach der FAZ vom 11.11. 2025, Seite 12)

Mancher Zuhörer wird hier die Ohren gespitzt haben. In welche Richtung geht es nun?

Seine Mutter empfände die Idee eines jüdischen Staates als notwendig, sein Vater lehne die Idee ab. Erinnerung: Wir befinden uns in der Westend—Synagoge. Rabbiner Apel und Rabbiner Soussan haben gerade eben den Abend eingeleitet. Die Gemeinde Frankfurt hat nicht zu einem Diskussionsabend geladen.

Aber Stanley geht dazu über, der versammelten Kehila das deutsche Judentum zu erklären:

Deutsche Juden haben die liberale ethische und politische Tradition mitbegründet und sie als jüdisches Selbstverständnis anerkannt. Der Liberalismus ist eine schwierige Tradition, die uns die strenge Forderung auferlegt, die eigenen Leute nicht zu bevorzugen. Doch unser Erbe als deutsche Juden lehrt uns, dass alle Menschen nach dem Bild Gottes und nicht nach dem Bild unserer Feinde behandelt werden sollen. (Zitiert nach der FAZ vom 11.11. 2025, Seite 12)

Die Zuhörerin, der Zuhörer wird sich fragen, was gerade passiert.

Eine beträchtliche Minderheit der amerikanischen Juden steht Israels Umgang mit den Palästinensern kritisch gegenüber. Unter jungen amerikanischen Juden ist die Zahl der kritischen Stimmen deutlich größer. Obwohl die liberale deutsch-jüdische Tradition nicht mit einem Staat vereinbar ist, der Bürger zweiter Klasse aufgrund von Religion oder ethnischer Zugehörigkeit schafft, scheint Deutschland entschieden zu haben, dass nur jene jüdischen Stimmen zählen, die Israel bedingungslos unterstützen. De facto haben sich die Deutschen die Macht angemaßt, zu bestimmen, wer jüdisch ist und wer nicht.

Wen oder was Stanley meint, kann an dieser Stelle nicht beleuchtet werden, dazu ist die Einlassung von Stanley zu undeutlich. Nur eines: Hier muss dem Publikum langsam klar geworden sein, dass Stanley nicht verstanden hat, dass der Anlass nicht angemessen ist für eine Abrechnung. Er führt Masha Gessen ins Feld, Hannah Arendt, Albert Einstein. Menschen, die in Deutschland ihre Meinung zum Staat Israel heute nicht mehr sagen dürften.

Bemerkenswert ist auch eine kleine Anmerkung in seiner Rede, die man als paternalistisch bezeichnen kann:

Viele von Ihnen hier haben Ihre eigenen Geschichten, Geschichten, die Ihnen – wie meiner Mutter – Trost spenden, weil Sie die Bewaffneten an Ihrer Seite haben. Auch das ist meine Familie. Ich verstehe dieses Gefühl zutiefst. Die Angst der deutschen Juden wird dadurch verstärkt, dass sie in einem Land leben, in dem unser Volk seit Jahrzehnten von Kräften aus dem gesamten politischen Spektrum ins Visier genommen wird. (Zitiert nach der FAZ vom 11.11. 2025, Seite 12)

Also übersetzt: Ihr lebt unter Bedrohung – wie sollt ihr es da besser wissen?

Sein Redebeitrag hätte auf einer Podiumsdiskussion für hitzige Rededuelle gesorgt. Aber darum ging es in der Synagoge zu diesem Zeitpunkt nicht und es spricht nicht für Professor Stanley, dass er diesen Unterschied nicht wahrgenommen hat und tatsächlich überrascht über die emotionale Reaktion einiger (!) Anwesender war oder ist. Es drängt sich der Eindruck auf, er fühlte sich dazu berufen, die Menschen nicht an seiner Expertise teilhaben zu lassen, sondern sie allesamt zu belehren.

Es ist bemerkenswert, dass die Jüdische Gemeinde Frankfurt an den Oktober/November 1985 anknüpft. Damals hatten Gemeindemitglieder die Bühne im Frankfurter Kammerspiel besetzt, auf der das Fassbinder-Stück »Der Müll, die Stadt und der Tod« uraufgeführt werden sollte. Die Gemeinde hat sich an dieser Stelle selbst behauptet. Das bedeutet überhaupt nicht, dass über das Thema seiner Rede nicht gesprochen werden dürfe. Bei allem Sendungsbewusstsein ist Jason Stanley das Gefühl für den passenden Rahmen wohl abhanden gekommen. Ihm und denjenigen, die das nun als Skandal verkaufen wollen, den die Gemeinde Frankfurt verursacht habe.

Nachtrag, 11. November (2025): Die FAZ hat die Rede mittlerweile online gestellt. Dieser ausführliche Text stellt aber auch nur einen Teil der Rede dar.

Kleiner Nebenzweig: Stanley spricht/schreibt von der »jüdischen Schriftstellerin und Journalistin Masha Gessen«. Soweit ich weiß, möchte Masha Gessen nicht als Frau gelesen werden. Somit ist auch das eher weniger progressiv.

Kleiner Nebenzweig – Teil 2: Stanley behauptet (in seiner Rede) in den 80er Jahren hätte man im Ruhrgebiet keine Juden gekannt. Erstens stimmt das so nicht und zweitens hat Stanley ein paar Monate in Lünen gelebt. Das ist nicht DAS Ruhrgebiet, sondern ein kleiner Ort am Rande des Münsterlandes. In Dortmund hätte er vielleicht etwas von der Jüdischen Gemeinde mitbekommen.