Ronen Steinkes Buch kommt offenbar genau zur richtigen Zeit. Es beginnt (ja, jetzt erst) eine gewisse Sensibilisierung für den Sprachgebrauch. Das hat natürlich auch mit Debatten zu tun, die in erster Linie nichts mit dem Judentum zu tun haben. Man hat begonnen sich zu fragen, welche Begriffe man »noch verwenden darf«, jedenfalls dann, wenn die Autorin oder Autor gruppenbezogene Beleidigungen gerne vermeiden möchte.

»Draußen« herrscht dementsprechend eine regelrechte Orientierungs- oder Hilflosigkeit, wenn es um jüdische Themen geht. Darf man »Jude« schreiben? Sind es israelische, israelitische oder jüdische Kultusgemeinden? Was sagt wer zu wem? Warum ist es seltsam, wenn man jemanden ein frohes »Passahfest« wünscht?

Mit seinem Essay reicht Ronen Steinke all denen die Hand, die hilflos durch die Gegend irren. Dementsprechend begeistert reagierte die Öffentlichkeit, auch die jüdische, auf den Text. Ein Essay ist es, weil der Text nicht wirklich umfangreich ist. Der Text ist recht übersichtlich.

Eine gute Systematisierung

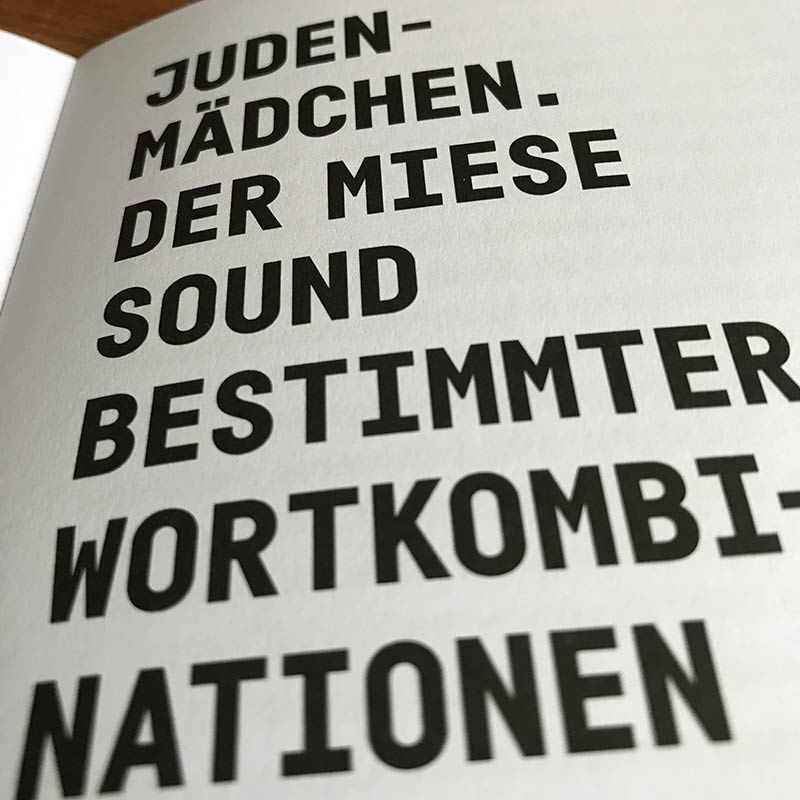

Ronen Steinke ist es gelungen, den gesamten Themenkomplex »Antisemitismus in der Sprache« in überschaubare Bausteine zu unterteilen. Wortkombinationen etwa. Das Wort Jude sollte eigentlich neutral oder normal verwendbar sein, aber in der Kombination mit Mädchen, also Judenmädchen, dann haben wir schnell etwas mit einer negativen Konnotation.

Es gibt auch den Komplex »Eindeutschungen« in dem es um Wörter wie »Sabbat« oder »Passah« geht. Hier offenbart sich aber eine Schwäche von Steinkes Argumentation: Sie beleuchtet den heutigen Gebrauch und öffnet einige historische Rückblicke, aber das alles begegnet uns auf einer emotionalen Ebene und nicht immer auf einer Sachebene - die zudem auch (nicht ausschließlich) benötigt wird. Es geht also eher darum, wie einige (von vielen) etwas wahrnehmen (mit ausführlichem Namedropping, von ihm geschätzter, jüdischer Autorinnen und Autoren), als weniger darum, woher welcher Begriff stammt und wie wir damit vielleicht in Zukunft umgehen könnten. Damit kein Missverständnis entsteht: Beides zusammen macht die Geschichte rund.

Im Kapitel »Sabbat« erfahren wir zwar, dass deutsche Ortsnamen für Städte außerhalb des deutschen Sprachgebiets mitunter verwendet wurden, um einen politischen Herrschaftsanspruch zu markieren - aber das war natürlich nicht ausschließlich der Fall. Mitunter hat es einfach mit Sprachgeschichte zu tun. Da kann es sein, dass der Name der Stadt es vom Lateinischen in die jeweilige Landessprache anders geschafft hat, als im Nachbarland. Anders natürlich bei Königsberg. Natürlich hieß die Stadt früher so, aber heute heißt sie Kaliningrad. Nur wenige nennen Chemnitz heute noch Karl-Marx-Stadt. Natürlich soll darüber etwas ausgedrückt werden. Da wäre es interessant gewesen zu erfahren, warum der Schabbat in Deutschland uns häufig als Sabbat begegnet. War es vielleicht Luther, der die lateinischen oder griechischen Begriffe für seine Übersetzungen verwendet hat? Tatsächlich stammt die Übertragung aus der Septuaginta. Die hat sabbaton. Jedenfalls liegt der Ursprung in einer christlichen Übertragung der Wörter in einer zurückliegenden Zeit. Luther war übrigens, anders als man uns das heute gerne glauben lassen würde, kein besonders guter Kenner der hebräischen Sprache. Und warum ist es in Deutschland problematischer Sabbat zu verwenden, als im Englischen »Sabbath«? So steht es auf den Bänden des charedischen Artscroll-Verlages.

Hier wäre eine Differenzierung hilfreich gewesen. Es gibt vielleicht doch einen Unterschied in der Kommunikation über das Judentum zwischen Deutschland, oder dem deutschen Sprachraum und der englischsprachigen Welt? Dort gibt es natürlich die Kommunikation untereinander und die Kommunikation mit der Welt außerhalb der jüdischen Welt.

Ähnlich verhält es sich mit dem Kapitel über Identitäten. Herkunft oder »Glaube«? Glaube in Anführungszeichen, weil der Begriff der Religion auf das Judentum nicht so einfach anwendbar ist, oder gar nicht anwendbar ist, denn der Begriff selber ist ein christlicher und spiegelt dementsprechend auch christliches Selbstverständnis wider. Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln ist essentiell, wenn man sich für das Miteinander interessiert.

Das »Pflichtprogramm« des Buches ist für jede Person wichtig, die sich sprachliche Strukturen vor Augen führen möchte. Natürlich ist der Begriff »Altes Testament« nicht richtig, wenn man mit Jüdinnen und Juden ins Gespräch einsteigt. Auch das Thema »Auge um Auge« wird kurz gestreift. Aber der Themenkomplex »alttestamentarisch«, der immer und immer wieder auch in großen Medien bemüht wird, wird leider ausgespart. Die altbekannten Formen der Metonymie werden nur kurz angerissen, wären aber für schreibende Leserinnen und Leser eine wichtige Handreichung gewesen. Also: »Ostküsten-Kapitalisten«, oder »Hochfinanz«. Das könnte auch weniger sensiblen Leserinnen und Lesern dabei helfen, aktuelle Memes zu entschlüsseln.

Fazit

Ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit! Und vielleicht die Grundlage für eine etwas ausführlichere Handreichung mit konkreten Handlungsempfehlungen für eine Sprache, die nicht ausgrenzt. Die Bestandsaufnahme haben wir jetzt vorliegen.

Ronen Steinke

Antisemitismus in der Sprache. Warum es auf die Wortwahl ankommt.

Duden Verlag 2020

55 Seiten

Preis: 8 Euro in DE, 8,30 Euro in AT